Wattmate erklärt die Auswirkungen von negativen Preisen auf die Stromvermarktung von Wind- und Solarparks

Das Thema negative Strompreise hat es längst nicht mehr nur in eine Vielzahl von Branchenmedien geschafft. Auch große Tageszeitungen und Nachrichtenportale haben diesem Thema im Zusammenhang mit Erneuerbarer Energie bereits einige Artikel gewidmet. Wir ordnen in diesem Beitrag die aktuellen Entwicklungen ein und bewerten die konkreten Auswirkungen auf die Stromvermarktung für die Betreiber von Wind- und Solarparks.

Die erzeugten Strommengen von Wind- und Solarparks werden grundsätzlich auf dem sogenannten Day-Ahead Markt vermarktet. In einer Auktion entsteht durch Abgleich von Angebot und Nachfrage für jede einzelne Stunde eines Tages ein Preis. Ein Überangebot – zum Beispiel aufgrund von viel Sonne oder Wind – in einer einzelnen Stunde kann zu einem negativen Preis führen.

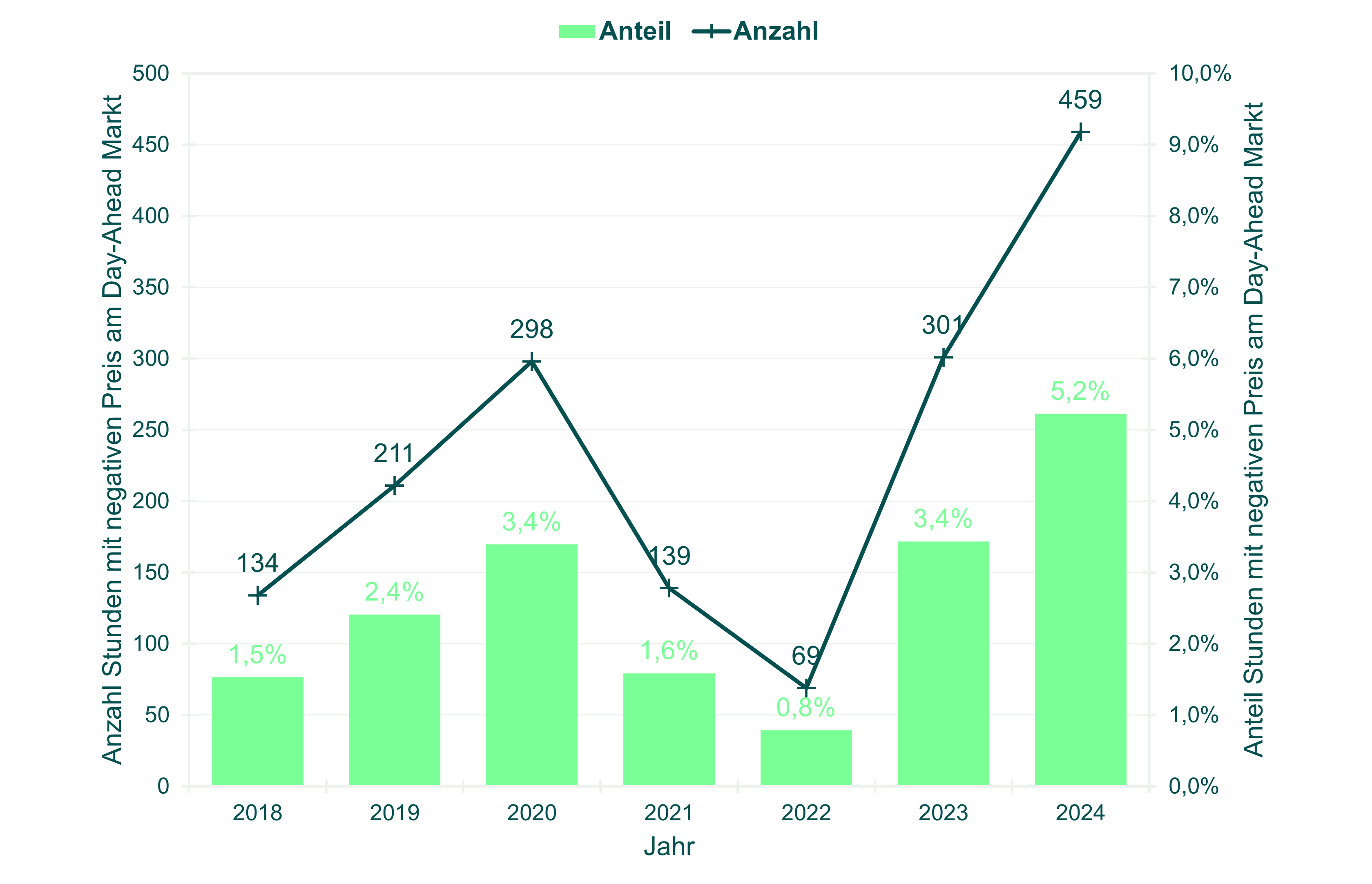

Das untenstehende Diagramm zeigt die historische Entwicklung der negativen Preisstunden. Auf den ersten Blick scheinen wenige hundert Stunden mit negativen Preisen pro Jahr und damit ein geringer Anteil der Stunden pro Jahr nicht dramatisch zu sein. Wichtig für Betreiber von Wind- und Solarparks sind jedoch in dieser Hinsicht konkret, welche Vergütung in Zeiten negativer Preise zu erwarten ist, und, sollte diese wegfallen, welche Erzeugungsmenge und insbesondere Umsatz damit wegbricht.

Negative Preise sind im Wesentlichen ein Marktsignal dafür, dass ein Überangebot am Markt herrscht. Ruft man sich das Prinzip der Marktprämie in Erinnerung – Ausgleich der Differenz zwischen Marktpreis und fixer EEG-Vergütung – so ist auch klar, dass negative Preise aus Sicht des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) eine teure Angelegenheit sind. Damit ist es wenig überraschend, dass der Gesetzgeber die Förderung durch das EEG während Zeiten mit negativen Preisen kontinuierlich eingeschränkt hat. Geregelt wird dies in § 51 im EEG. Dementsprechend gilt aktuell, dass Anlagen, die sich eine EEG-Vergütung in einer Ausschreibung sichern, keine Förderung für Erzeugung in Stunden mit negativem Preis erhalten.

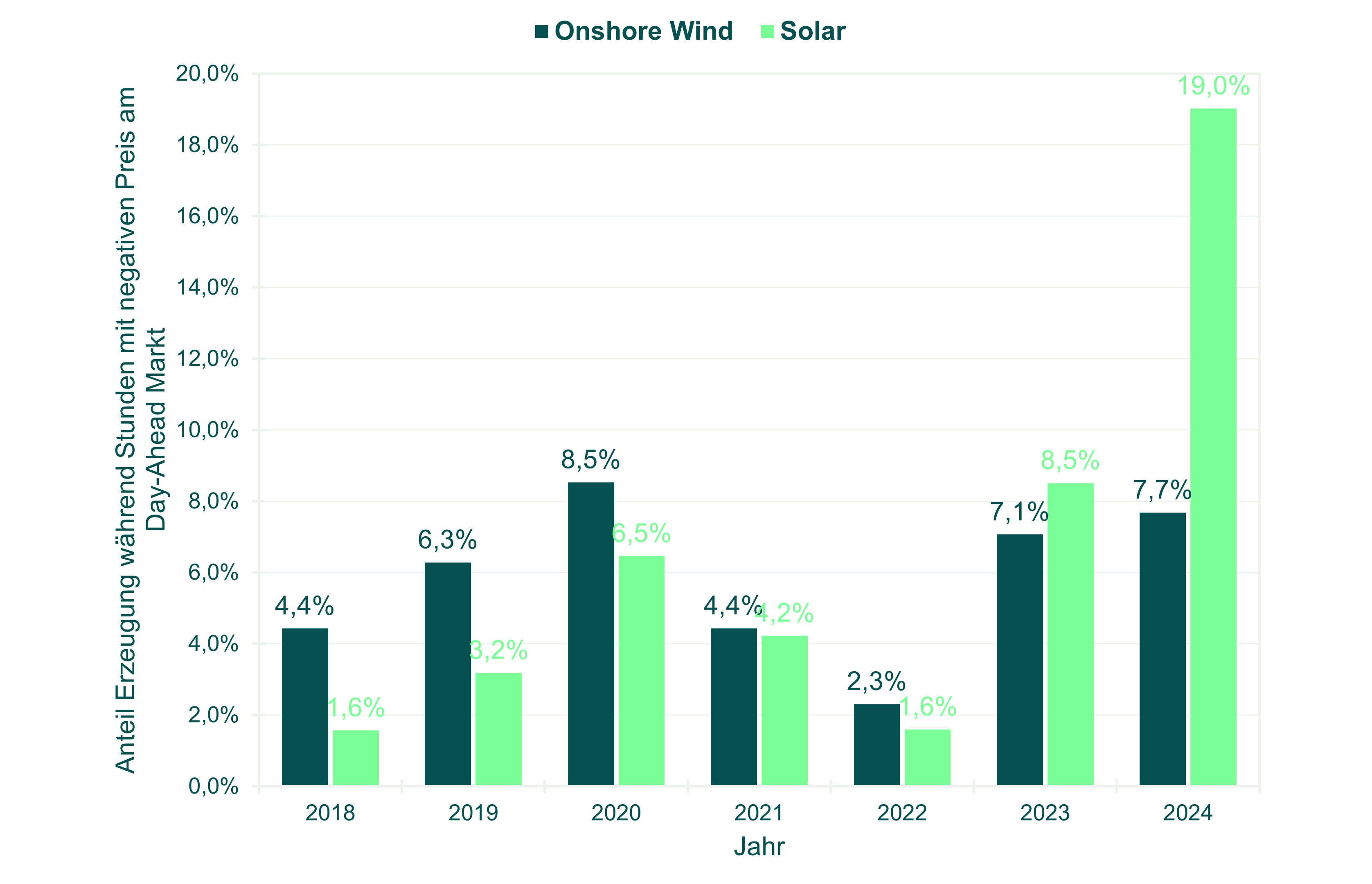

Somit ist die Frage nach der verlorenen Erzeugungsmenge umso wichtiger. Wie untenstehende Grafik zeigt, bedeuten negative Preise signifikante Einbußen in der Erzeugungsmenge. Vor allem für Solarparkbetreiber lässt sich erahnen, wie dramatisch dieses Thema ist. Es stellt sich natürlich auch die Frage, wie sich die Anzahl der negativen Stunden weiterentwickelt. In Fachkreisen ist das ein vieldiskutiertes Thema. Kurzfristig scheint eine beträchtliche Anzahl von Stunden mit negativem Preis unvermeidbar zu sein. Mittelfristig sollte dieses Marktsignal zu einem Ausbau an Flexibilitäten (unter anderem Speicher) führen und damit diesem Trend wieder entgegenwirken. Dennoch scheint auch Einigkeit darin zu bestehen, dass es langfristig viele Stunden mit niedrigen Preisen geben wird, jedoch lässt sich schwer beurteilen, ob diese leicht positiv oder negativ sein werden.

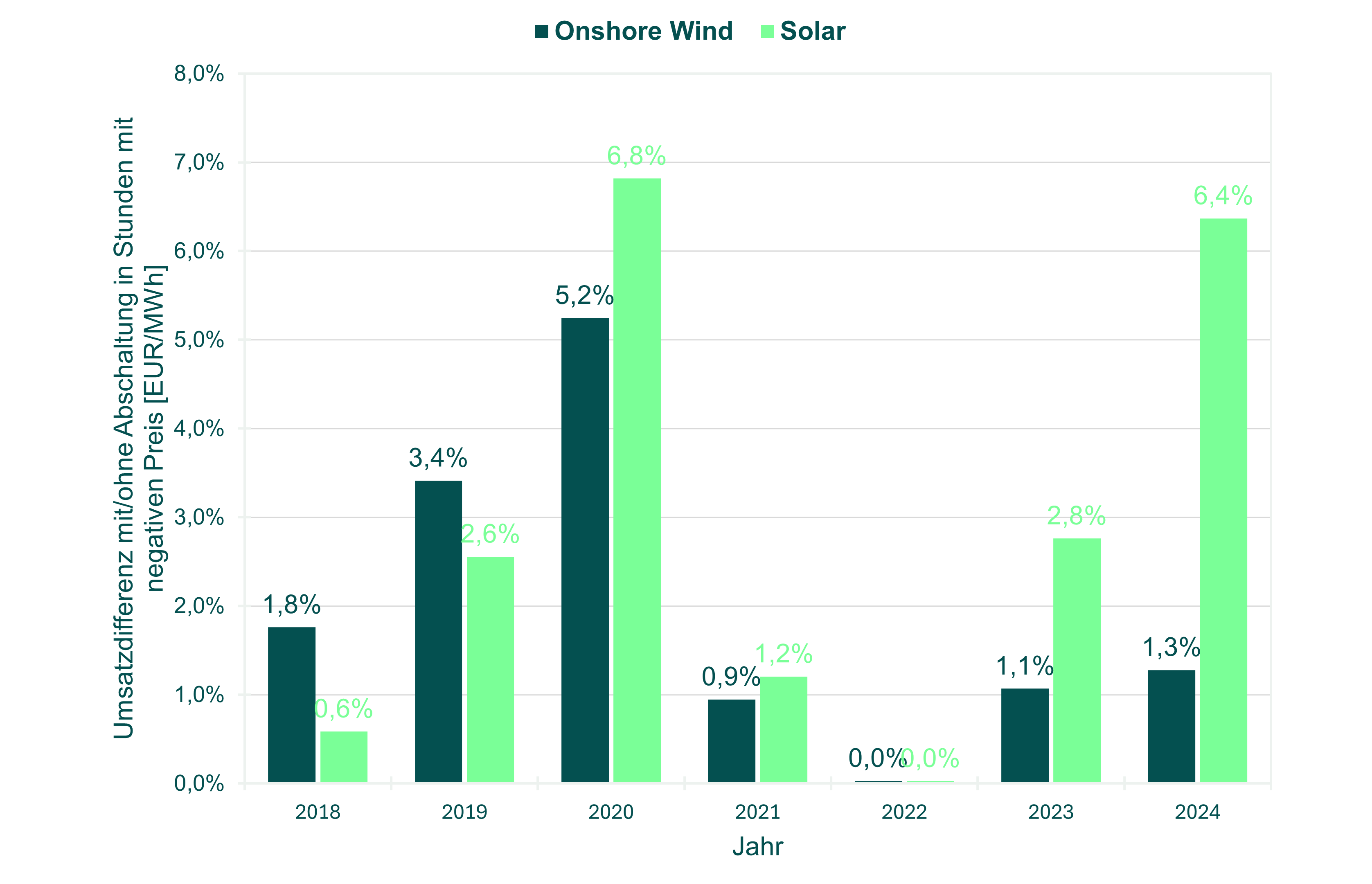

Die verlorene Erzeugungsmenge ist jedoch noch nicht die ganze Wahrheit, denn schließlich ist der Umsatz entscheidend und dazu gehört auch die Auswirkung auf die Preiskomponente. Der klassische Referenzwert für den Preis in Vermarktungsverträgen ist der im EEG definierte Monatsmarktwert bzw. energieträgerspezifische Marktwert. Dieser berechnet sich aber über alle – das heißt auch die negativen – Stunden. Der Marktwert mit Abschaltung bei negativen Preisen ist daher höher. Jedoch zeigt untenstehende Grafik, dass der höhere Preis die Verluste in der Erzeugung durch Abschaltung während Stunden mit negativem Preis für ein deutschlandweites durchschnittliches Erzeugungsprofil nicht ausgleichen konnte und somit weniger Umsatz die Folge gewesen wäre.

Auf dieser Basis stellt sich die Frage wie mit dem Thema negative Preise in Vermarktungsverträgen umgegangen werden soll. Im Folgenden daher unsere Empfehlung für klassische Direktvermarktung von EEG-Anlagen und Festpreisverträgen außerhalb des EEGs.

Grundsätzlich empfehlen wir für EEG-Anlagen Vermarktungsverträge, die eine Vergütung mit dem Höheren aus Anzulegenden Wert und Monatsmarktwert während sogenannten marktbedingten Abregelungen vorsehen. So ist sichergestellt, dass in Phasen, in denen der Monatsmarktwert den Anzulegenden Wert übersteigt, dieser Überertrag auch beim Betreiber ankommt. Typischerweise weicht die Vergütungsregelung in Direktvermarktungsverträgen für EEG-Anlagen für Stunden mit negativem Preis aber davon ab. Die Empfehlung wäre eine Vergütung mit dem Monatsmarktwert für Phasen mit marktbedingten Abregelungen in denen keine EEG-Vergütung aufgrund von § 51 EEG gewährt wird (das heißt nach 1/4/6 Stunden mit negativem Preis). Am Ende bekommt der Betreiber für die Erzeugung während Stunden mit negativem Preis dann zwar keine Marktprämie, aber zumindest den Monatsmarktwert.

Bei Festpreisverträgen außerhalb des EEGs besteht grundsätzlich die Verhandlungsmöglichkeit, ob Stunden mit negativem Preis vergütet werden oder nicht. Leider sehen wir hier schon insbesondere bei den Angeboten für Solar die Auswirkungen des zunehmenden Trends der negativen Preisstunden, da mittlerweile eine Differenz von ca. 15% bei den Festpreisen mit und ohne Abschaltung bei negativen Preisen festzustellen ist. Jetzt kann man sich natürlich darüber Gedanken machen, ob dieser Abschlag gerechtfertigt ist, denn letztlich ist es nur eine Art Versicherung gegen ein Risiko. Zum einen sei dazu erwähnt, dass wir Ende 2023 keine Analyse gesehen haben, die dieses enorme Ausmaß an negativen Preisen in 2024 prognostiziert hat. Zum anderen ist davon auszugehen, dass die Vermarkter dieses Risiko gründlich evaluiert haben und wenn man das kompetitivste bzw. aggressivste Angebot wählt, dann sind eigene davon abweichende Bewertungen kritisch zu hinterfragen.

Zusammenfassend ist daher festzuhalten, dass die konkreten Auswirkungen auf die Vermarktung also von der Vermarktungsform abhängen. Eines sollte jedoch klar sein: die Klärung der Vergütung während Stunden mit negativem Preis ist wichtig. Wir machen immer wieder die Erfahrung, dass Betreiber diesem Thema wenig bis keine Beachtung schenken, obwohl das teilweise einen signifikanten Unterschied bei Direktvermarktungsentgelten, Festpreisen und insbesondere im tatsächlich realisierten Umsatz macht.